こんにちは!

筋トレ大好き、きりんです。

筋トレ歴は8年ほどです。

本記事では、

- 筋トレでよく聞く、「超回復」って何ですか?

- 他にも似たような考え方や理論はあるんですか?

- またどう違うんですか?

と言う悩みを解決する内容になっています。

- 超回復理論とは

- フィットネス・疲労理論

- ストレス適応理論

- それぞれの違いと結論

についてご紹介します!

筋トレの超回復の嘘と本当。

体に筋肉がつくメカニズムは、残念ながらはっきりしたことは分かっていません。

そのため、筋肉がつくまでのメカニズムには、幾つかの仮説があります。

- 超回復理論

- フィットネス・疲労理論

- ストレス適応理論

大きくこの3つです。

この3つは全て、体に筋肉がつくメカニズムについての理論です。

それぞれ詳しく見ていき、最後に「比較」「どれを信じたらよいのか」についてご紹介します!

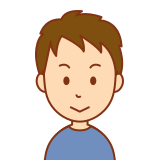

超回復理論とは

まず超回復理論についてです!

超回復理論とは、トレーニング後、疲労から回復した時に、トレーニング前よりも筋力レベルが高い位置まで回復することを言います。

具体的に言うと、

- トレーニングをすることで、筋繊維が傷つく

- 体がトレーニングに耐えられるように、前よりも強く筋繊維を修復しようとする

- これの繰り返しにより、筋肉が発達する

これが超回復理論です。

図にすると下のような感じです↓↓↓

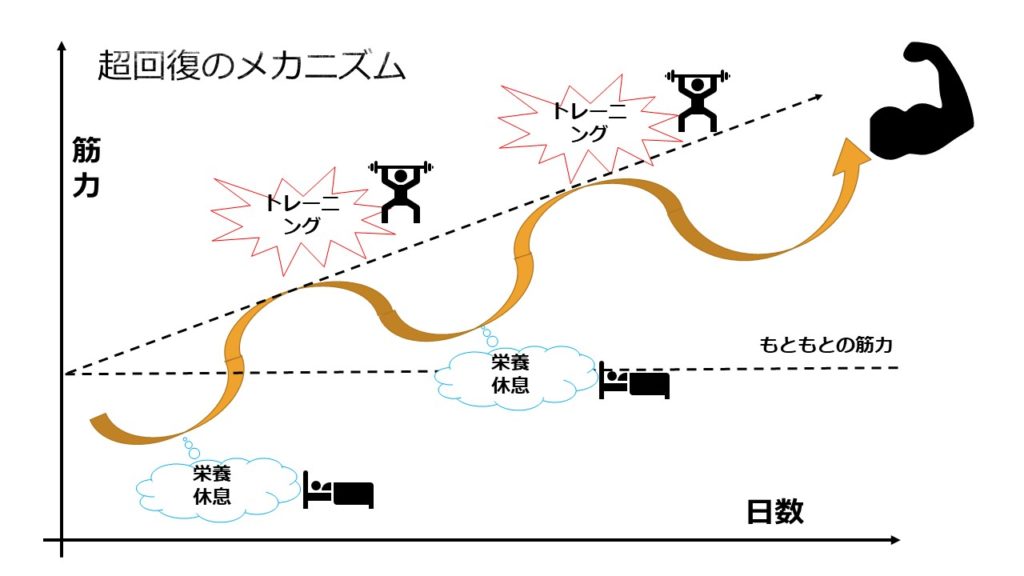

フィットネス・疲労理論

次に、フィットネス・疲労理論についてご紹介します。

フィットネス・疲労理論とは、フィットネスと疲労の総和によってパフォーマンスが決まると言う理論のことです。

式にするとこんな感じ↓↓↓

- フィットネスとは、筋肉量の増加、神経系の発達、代謝系の適応など、広い意味での「体力」のことです。

- 疲労とは、いわゆる「疲れ」のことです。

- パフォーマンスとは、筋肉量の増加、神経系の発達、代謝系の適応など、広い意味での「体力」から「疲れ」を引いたもの。

図にするとこんな感じ↓↓↓

具体的に言うと、

- フィットネスが10、パフォーマンスが8の人が、トレーニングによって疲労が5溜まった。

- トレー二ングによってフィットネスは11に増え、パフォーマンスが3、疲労が8になった。

- その後、3日ほど休むと、フィットネス11、パフォーマンス9、疲労2になった。

これの繰り返しによって筋肉は発達する。と言う考え方です。

ストレス適応理論

最後にストレス適応理論です。

ストレス適応理論とは、トレーニングによって、与えられたストレスに体が適応しようとすることで、筋肉が発達するという理論のことです。

具体的には、ストレス適応理論には3つの段階があります。

- 警告反応期 (体が拒絶する反応)

- 抵抗期 (体が適応する反応)

- 疲弊期 (体が適応しきれない反応)

さらに「1.警告反応期」は2つからなります↓

- ショック相 (拒絶による刺激)

- 抗ショック相 (拒絶による刺激に慣れる)

トレーニングで例えると、

- トレーニングによる筋肉痛 →警告反応期(ショック相)

- 筋肉痛の緩和 →警告反応期(抗ショック相)

- 筋肉の発達 →抵抗器

- オーバートレーニングによる体力の低下 →疲弊期

それぞれの理論の違いとまとめ

それぞれの理論の着眼点↓

- 超回復理論 →筋力の推移だけに焦点を当てた理論

- フィットネス・疲労理論 →フィットネスと疲労の推移に焦点を当てた理論

- ストレス適応理論 →ストレスに対する適応に焦点を当てた理論

それぞれの理論の特徴↓

- 回復理論 →単純明快で分かりやすい。拳上回数やセット数で見える化することができる。

- フィットネス・疲労理論 →神経系なども考慮した丁寧な理論。数値化しずらく把握しにくい。

- ストレス適応理論 →分かりやすい。刺激を変えることでストレスを変えることができるので、見える化しやすい。

それぞれの理論による筋発達に必要な刺激↓

- 超回復理論 →やればやるほど良い

- フィットネス・疲労理論 →適度にやらないと疲労有意になってパフォーマンスが上がらない

- ストレス適応理論 →100の筋力なら101の刺激を与えればよく、それ以上はオーバートレーニングになる可能性が高まる

筋肉を成長させるための結論

3つの理論がありましたが、「結局どの理論を信じればいいの!?」って感じですよね!(笑)

結論を言うと、最低限以下の2つを守りましょう!

- トレーニングで使った筋肉は72時間前後、休ませましょう

- トレーニングのやりすぎは良くないでしょう

ということです。

なぜなら、3つの理論の中で、上記の2つがおおかた一致しているから。

筋肉を成長させるための考察

それぞれの理論ごとに、肯定するような論文もあれば、否定するような論文も出ています。

明確な答えはないので、上記の2つの結論を踏まえつつ、自分の体の状況を見て、都合の良い理論を当てはめるのが正解です。

- 「最近、記録伸びないなぁ~」

- 「疲弊期かなぁ?それとも疲労が優位になったかなぁ?」

- 「とりあえず、セット数減らしてみるか!」

みたいな感じです。

ちなみに筆者は、ストレス適応理論を軸にトレーニングメニューを考えています。

なぜなら、ストレス適応理論が一番実体験に近く、メニューも組みやすいから!

けっこう適当です(笑)

さらに、論文は統計を使って、特徴を一般化したものです。

なので、全ての人に当てはまるものではりません。

傾向は理解しつつ、自分の経験や感覚を優先することをおすすめします。

まとめ:筋トレの超回復の嘘と本当。フィットネス・疲労理論、ストレス適応理論どれが真実!?

上記を理解することで、体に筋肉がつくメカニズムや解釈を理解でき、効果的にトレーニングを行うことができます!

最後にもう一度復習しておきましょう!

それぞれの理論の着眼点↓

- 超回復理論 →筋力の推移だけに焦点を当てた理論

- フィットネス・疲労理論 →フィットネスと疲労の推移に焦点を当てた理論

- ストレス適応理論 →ストレスに対する適応に焦点を当てた理論

結論を言うと、最低限以下の2つを守りましょう!

- トレーニングで使った筋肉は72時間前後、休ませましょう

- トレーニングのやりすぎは良くないでしょう

最終的には、上記の2つの結論を踏まえつつ、自分の体の状況を見て、都合の良い理論を当てはめるのが正解。

筋肉の発達についての理論を理解できたら、次は、「Rep・RM」について理解しましょう!

「Rep・RM」が筋トレの必須科目です!

「Rep・RM」については「筋トレ初心者が絶対に知っておくべきRM・REPの意味と読み方!」を参考にしてください。

コメント